胶东在线7月1日讯(记者 刘文琼)“别以为高血压是‘成年人专利’,我国6-18岁儿童高血压患病率已达3.11%。”6月26日,烟台毓璜顶医院在公益直播中公布的医学期刊《柳叶刀》中的数据引发关注。此次直播由烟台毓璜顶医院儿内二科副主任医师陈国珍担任主讲,重点围绕“儿童、青少年高血压防治”这一主题进行系统科普,结合最新指南与临床数据,详细剖析我国儿童高血压患病现状及全程防治策略,吸引众多家长在线关注。

与成人不同,儿童高血压57.4%为继发性,年龄越小,继发性高血压(有明确病因)可能性越大,<6岁患儿继发性者占91.7%,而原发性(无明确病因)高血压则随年龄增长,比例随之升高,12岁及以上患儿原发性者占51.7%。“儿童高血压就像无声的‘杀手’,如不能有效控制,可能会导致心、脑、肾等靶器官的损害,增加成年后心血管疾病的风险。”陈国珍强调。

哪些孩子更容易被高血压 “盯上”?

直播中,陈国珍为大家清晰梳理出清晰易患人群特征:低出生体重、早产儿童,肥胖、睡眠不足、活动量少的青少年,以及有高血压家族史者。其中,肥胖儿童高血压风险是正常体重儿童的3-5倍,睡眠不足会导致交感神经兴奋,长期可引起血压调节机制失衡。

继发性高血压的病因则涉及多个身体系统,例如:肾脏及肾血管疾病、心脏及心血管疾病、脑及脑血管疾病、内分泌及代谢疾病等。

从症状识别到精准检测,细节不容忽视

“儿童高血压症状隐匿,头痛、头晕、视物模糊是常见信号,严重者可能出现抽搐、胸痛、活动力下降。” 陈国珍提醒家长要重点关注特殊症状、临床体征,加强自测和重视学校体检报告。

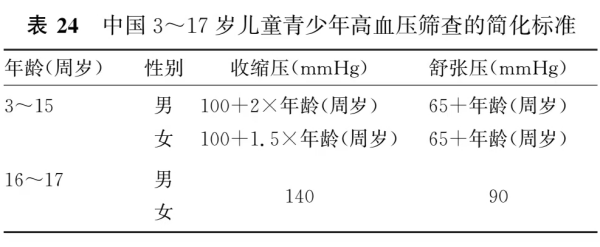

儿童高血压诊断需结合年龄、性别和身高,而非统一数值。2024年《中国高血压防治指南》的“儿童与青少年高血压”部分提出可首先通过简化标准进行初步判断(如下表)。

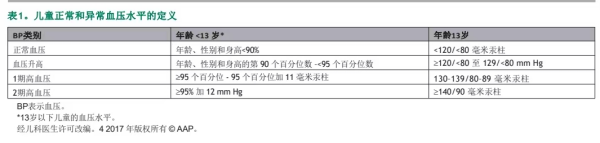

对筛查出的可疑高血压患儿,进一步采用年龄、性别和身高百分位值确定诊断。需要根据连续3次血压水平进行评估,2次间隔2周以上,具体参考2023年美国AHA的《儿童原发性高血压科学声明》依据:13岁以下儿童的正常血压为<年龄、性别和身高<90%;血压升高为同年龄、性别和身高的第90个百分位数——<95个百分数;1期高血压为≥95个百分位至95个百分位+11mmHg;2期高血压为≥95%+12mmHg。13 岁以上青少年可参考成人标准:≥130/80mmHg为1期高血压,≥140/90 mmHg为2期高血压(如下图)。

正常情况下,夜间血压会适度下降,下降幅度至少是白天血压的10-20%。

从生活干预到药物治疗,要学会自我评估

“治疗儿童高血压如同搭建阶梯,生活方式干预是第一级。” 陈医生提出生活中要坚持以下原则:减肥(BMI目标<P85th)、低钠高钾饮食、运动、减少情绪激动、保证充足睡眠。

药物治疗遵循“小剂量起始、个体化选择”原则:未明确病因时首选钙通道阻滞剂(CCB,如氨氯地平等);合并蛋白尿者选ACEI/ARB(如卡托普利等,其中ACEI禁用于哮喘);心率快者可用β-受体阻滞剂(如普萘洛尔等,禁用于哮喘、糖尿病患者)。

早期发现并治疗的继发性高血压患儿,多数可治愈;原发性高血压若能控制体重、改善生活方式,成年后血压多可维持正常。

直播尾声,陈国珍提出随访和预后建议:

1.积极规范治疗多可逐渐停药,不可骤停降压药;

2.坚持自测血压+定期门诊随访。随访频率为每3-6个月一次。对于血压控制不稳定、存在靶器官损害或有其他并发症风险的患儿,每1-3个月一次。

此次直播通过案例解析、数据对比,将儿童、青少年高血压防治知识转化为可操作的家庭管理指南。“如何预防、自测”“怎样控制、预后”等问题均得到专业解答,有效提升了家长对儿童高血压的科学认知。

扫码观看直播回放

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟 山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比

山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比 2000余名民间艺人齐聚

2000余名民间艺人齐聚 以新姿态奔赴新征程

以新姿态奔赴新征程