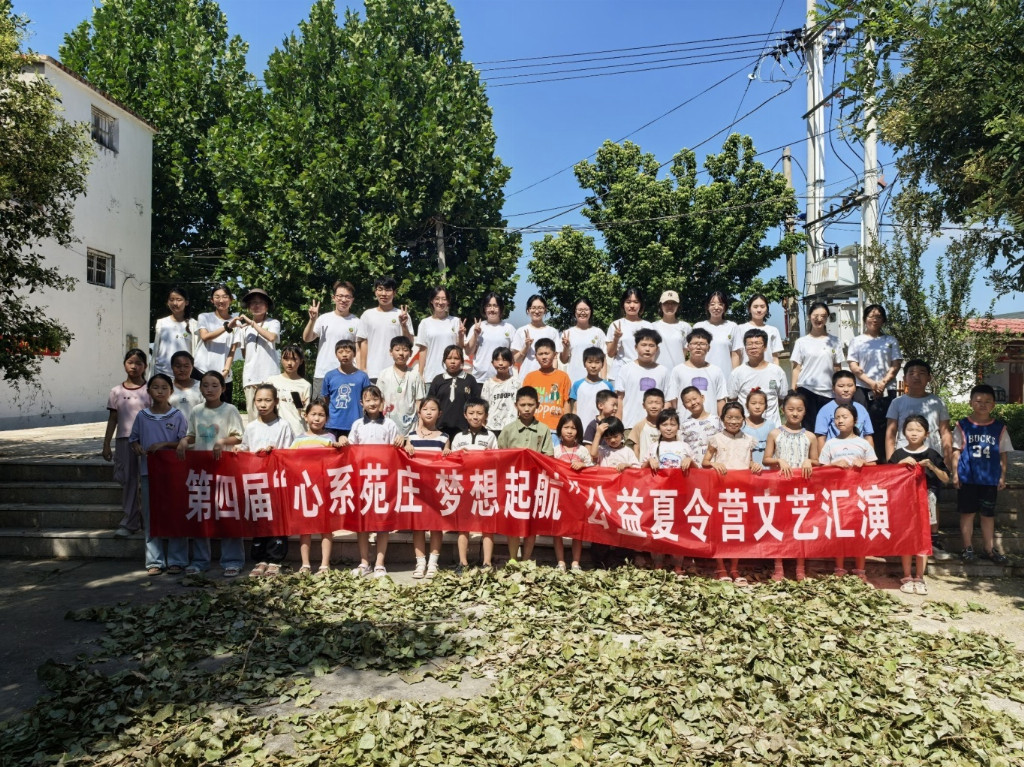

2025年7月,烟台大学青衿济教实践队奔赴山东省济宁市汶上县苑庄镇东演马村,这支揣着满满热忱的支教队伍,十分关注当地乡村儿童的心理健康,希望在这个蝉鸣声声的村庄里,给孩子们的心里种下点不一样的东西——不是课本里的公式,而是能接住眼泪的温柔,是敢说“我不开心”的勇气,是发现“我很棒”的光亮。

定制“心灵课堂”——了解自己的情绪

“大家看,这个黄色的小怪兽,代表开心——就像吃到甜甜的西瓜,或者考了100分的时候!”首节“情绪小怪兽”课上,队员周瑾举着手绘的彩色怪兽卡片,向孩子们介绍着颜色以及其对应的情绪,充分利用孩子们的发散思维,引导孩子们说出自己的情绪表达。孩子们你一言我一语,分享着“和小怪兽相处的秘密”。

堂课有限,但队员们想让孩子们明白:心里的小怪兽不可怕,说出来、画出来,就有办法和它们做朋友。而这,正是守护乡村儿童心理健康最朴素的起点——先让他们敢表达,再教会他们会调节,最后让整个村庄都懂得:给孩子的心灵留点空间,比什么都重要。

普法宣传——心灵引导

校园霸凌像阴影,会啃噬孩子的安全感与自信心。那些沉默的泪水、躲闪的眼神,都是心灵发出的求救信号——守护孩子,既要制止霸凌,更要疗愈被伤的心灵。

对校园霸凌“零容忍”,不仅是守护孩子的人身安全,更是筑牢心理健康的防线。当推搡、辱骂、孤立的阴影散去,孩子才能在安全感里长出自信的根;当每一次欺凌都被及时制止、每一颗受伤的心都被温柔抚慰,他们的心灵土壤才能远离恐惧与自卑,真正向阳生长。普法制止霸凌,是给孩子的心灵撑伞,让他们敢笑、敢表达、敢相信世界的善意——这才是儿童心理健康最坚实的底色。

深入了解——家访

走进家门,才能读懂课堂之外的心灵密码。家访时递上的一杯热水、炕头前的几句家常,藏着孩子最真实的心灵密码。用家访搭起沟通的桥,让家庭与学校并肩:及时回应孩子的情绪,解开他们心里的结。毕竟,孩子的心理健康,从来都长在被看见、被倾听的土壤里。

握住家长的手说“多问问他今天开不开心”,比只聊“作业写没写”更重要;记下孩子躲闪的眼神,回头递上一张“有心事可以找我”的纸条,就是在给心灵搭台阶。家访的意义,正在于把教育的触角伸进生活的褶皱里,让每个孩子知道:你的喜怒哀乐,有人在意,有人懂得——这便是守护儿童心理健康最温暖的起点。

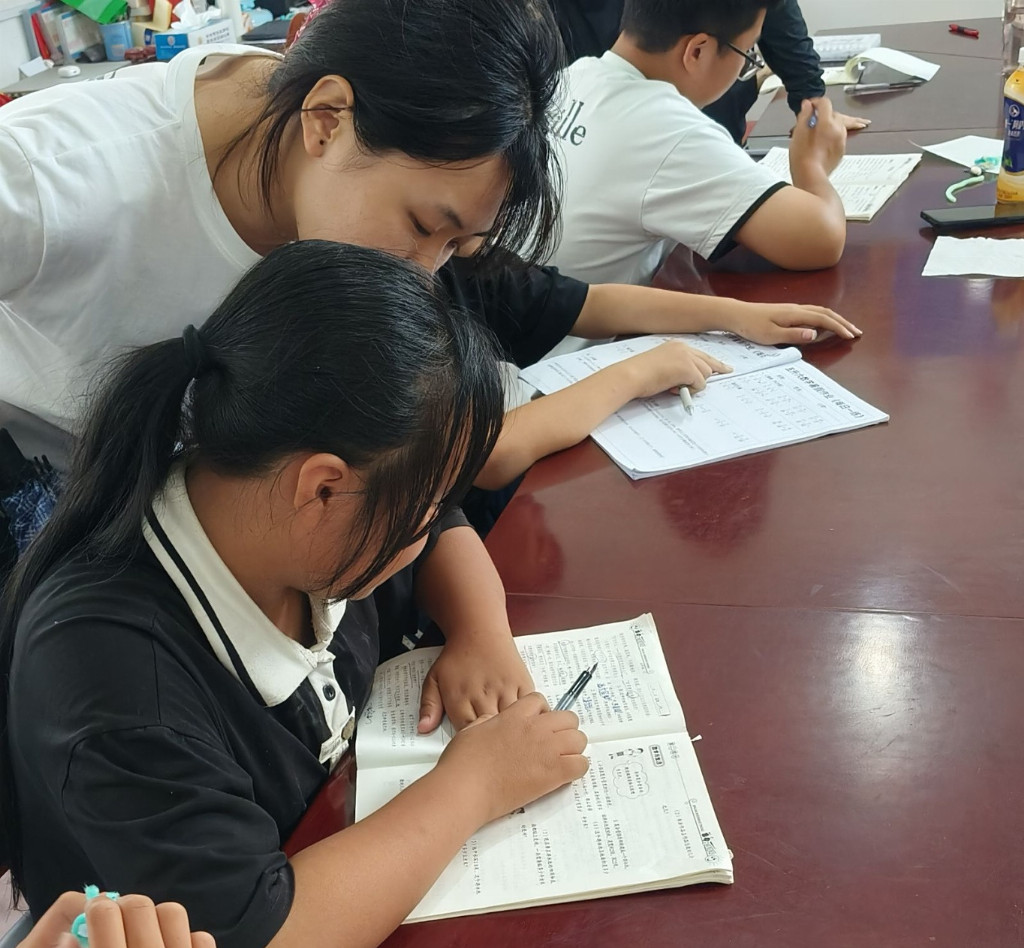

课上课下——互动

支教不仅是传授知识,更是用陪伴焐热那些被忽略的心灵角落。那些留守儿童藏在作业本里的涂鸦,沉默时攥紧的衣角,都是心灵在说话。支教者既要当知识的桥梁,更要做情绪的树洞——用“我懂你”的眼神消解孤独,用“你很棒”的肯定驱散自卑,让每个孩子知道:即使成长有缺憾,依然有人看见你的光亮。

实践队队员的粉笔在黑板上写下知识,也用“情绪小怪兽”的彩纸接住孩子没说出口的心事。当红色怪兽卡片被悄悄举起时,一句“我知道你有点生气”的轻声回应,比任何解题步骤都更贴近心灵——课堂不只是传授知识的地方,更是让情绪被看见的安全角落。

操场边的石阶成了最暖的“聊天室”。孩子攥着皱巴巴的画纸犹豫着走近时,支教者递过的不是评判的目光,而是“能给我讲讲吗”的耐心。那些在人群中藏起的孤单、面对提问时垂下的眼睑,往往在并肩看云的沉默里慢慢舒展——陪伴从不是刻意的“教育”,而是让孩子敢在你身边,做最真实的自己。

儿童心理健康,从来不是一句抽象的“要快乐”,而是让每个孩子都能被看见、被接纳——允许他们哭,也鼓励他们笑;教会他们面对情绪的勇气,也给他们安放脆弱的角落。

就像那些在支教课堂上被画出的“情绪小怪兽”,被握住的攥紧的衣角,被耐心倾听的细碎心事,真正的守护,藏在课上课下的每一份陪伴里。当成长路上的孤单有人分担,困惑有人指引,每个孩子心里的种子,才能迎着光,长成自己的模样。

这个夏天,实践队为乡村儿童心理建设提供了可复制的样本:通过"课堂情景模拟+家庭情绪引导+校园反霸凌普法"三维体系,让心理健康教育从抽象概念转化为具体行动。当最后一个孩子把画满情绪怪兽的彩纸折成纸飞机放飞时,我们看到的不仅是暑期支教的圆满收官,更是一个个幼小心灵正在生长的、与世界温柔交手的力量。这或许就是我们守护儿童心理健康的终极意义:不只是让他们“没有烦恼”,而是让他们拥有与世界温柔交手的力量。(文/图 王嘉慧 宋赵栀 陈心怡 周瑾)

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟 山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比

山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比 2000余名民间艺人齐聚

2000余名民间艺人齐聚 以新姿态奔赴新征程

以新姿态奔赴新征程