“海洋的未来,藏在实验室笔记和渔船海滩的脚印里。”胶东经济圈海洋建设实践团以探寻领跑“蓝色”发展背后的胶东作为为主题,先后走访了山东海事局、中科院烟台海岸带研究所、青岛港、中集来福士海洋工程有限公司、“耕海一号”海洋牧场、哈尔滨工程大学烟台研究院、哈尔滨工业大学(威海)、长岛海洋经济区养殖区、芝罘岛小学等单位。

实践团带着对海洋事业的热忱与担当,通过实地考察、访谈交流、科普宣讲等多种形式,深入探索胶东地区海洋经济发展的创新模式,挖掘生态保护与产业发展协同共进的有效路径,力求形成可推广至多地的经验总结与技术转化建议。

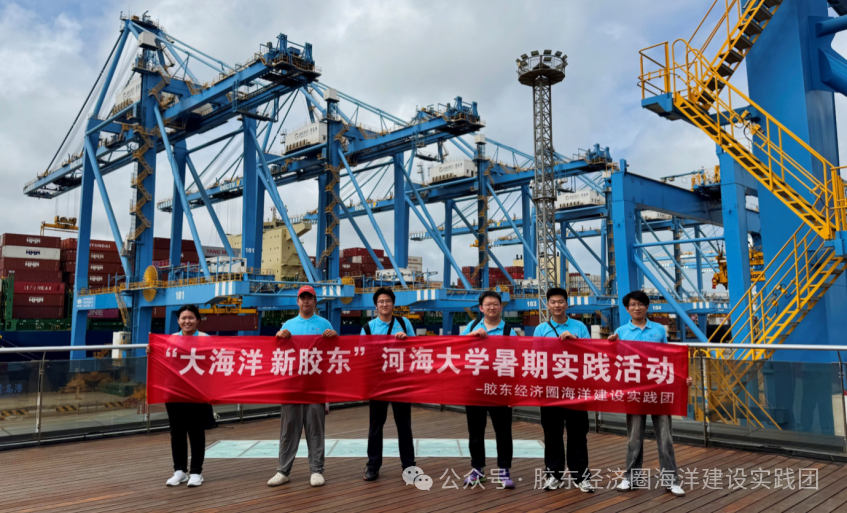

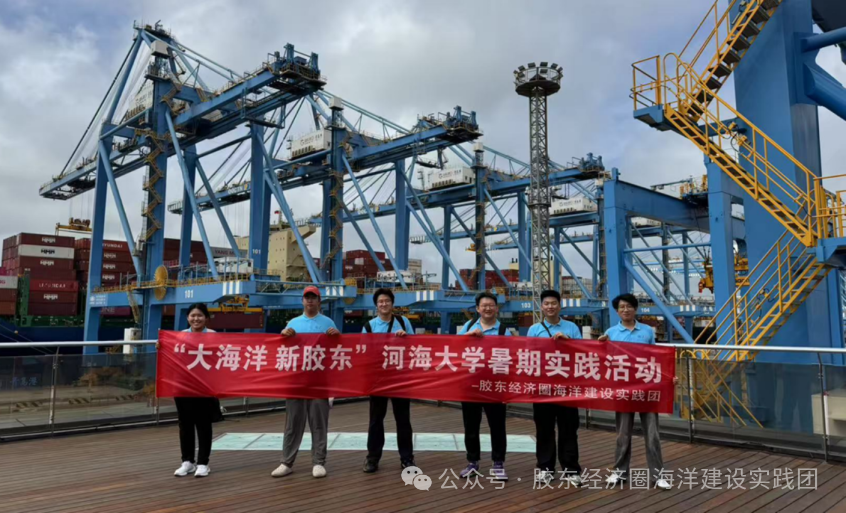

实践团全员于青岛港自动化码头合影留念

PART.01

展望海洋规划新蓝图

为构建起对胶东地区海洋建设的大局观、总体观,河海大学胶东经济圈海洋建设实践团首先走进山东海事局与中科院烟台海岸带研究所,通过探索监管实践、深入科研前沿、对话一线人员等方式,解码政策制度与布局规划在胶东经济圈高质量发展中的关键作用。

1.1探秘山东海事局:科技赋能下的“海上守护者”

7月16日,实践团首站抵达山东海事局——交通运输部直属的正厅级机构,构建起“一局多点、全域覆盖”的监管网络。VTS运行管理杨主任形象地将海事工作比喻为“海上交通警察”与“生态卫士”的结合体:“我们既要保障船舶安全通航,也要守护海洋生态的蔚蓝。”

在杨主任的带领下,实践团首先探索了海事系统的职能架构。据介绍,山东海事局在胶东经济圈,通过“零待时”通关、“优先过闸”等创新机制,每年为航运企业节省物流成本超亿元。“青岛港的集装箱船现在靠港后,最快4小时就能完成通关作业,这在十年前是难以想象的。”杨科长的介绍让成员们直观感受到海事政策对区域经济的拉动作用。

实践团了解到,通过VTS(船舶交通管理系统)、AIS(船舶自动识别系统)和无人机巡航,海事系统构成了24小时动态监控网络,这种“科技+监管”模式,让海上险情响应时间缩短了60%以上,胶东地区商渔船碰撞事故发生率较五年前下降了35%,死亡失踪人数下降64%。

在与一线海事工作人员的座谈中,一位应急协调人员分享了去年冬天的救援经历:黄海中部一艘渔船作业时,渔民被绞网机绞断手臂,海事部门紧急协调直升机,在风浪中将伤员用吊篮转运至医院。“得知手术成功的那一刻,我真正理解了这份工作的意义。”他坦言,海上监管仍面临挑战:部分渔船违规航行、小渔船通信设备不足等问题,仍是安全隐患。对于青年学子,他建议:“一定要走出课堂,去码头、去船舶上看看,才能明白肩章的分量。而比技能更重要的,是对生命和海洋的敬畏。”

团队成员跟随杨主任学习了解海事系统运转机制

杨主任以近处船只向实践团演示举例

实践团与海事工作人员进行座谈交流

1.2走访中科院烟台海岸带研究所:解码“人海和谐”的发展密码

7月18日,实践团来到中科院烟台海岸带研究所。这座以“认知海岸带规律,支持可持续发展”为使命的科研机构,正为胶东半岛的蓝色发展提供着硬核科技支撑。

在科研楼内,实践团首先探索了前沿研究方向。秦伟教授团队的“海洋环境电化学与传感器技术”实验室里,微型传感器能捕捉海水中万亿分之一浓度的污染物;胡晓珂教授团队的“海岸带微生物研究组”,正通过菌群调控技术修复退化湿地。青年科研人员介绍,截至2023年底,研究所已发表论文5877篇,其中SCI论文3975篇,出版“中国海岸带研究”等专著60余部,承担着国家重点研发计划等千余项科研项目。

“纸上得来终觉浅”,实践团随后深入实验室核心区域。高效液相色谱仪、原子力显微镜等精密设备有序运转,科研人员专注地处理样品、分析数据。张教授结合案例讲解:“这台仪器能检测出沉积物中的微量重金属,为海岸带污染治理提供依据。”成员们亲眼看到,原本在课本上的原理图,在这里变成了监测海洋生态的“火眼金睛”。一位成员感慨:“原来科研不是冷冰冰的数据,而是实实在在守护海洋的武器。”

与孙教授的对话,则让实践团对胶东海岸带发展有了宏观认知。孙教授阐释了“生态优先、科技赋能、陆海统筹、创新机制”的四位一体发展范式:“胶东通过海岸带综合管理、跨区域协作等机制,破解了发展与保护的矛盾。”他以海湾湿地修复为例,介绍研究所研发的生态修复技术已在山东多地应用,“我们不仅要让湿地‘活’起来,还要让它成为‘蓝碳银行’。

谈及行业动态,孙教授指出:“全球研究呈现两极分化,欧美侧重精准化,发展中国家侧重基础调查。而‘蓝碳经济’‘海洋碳汇核算’‘海岸带灾害预警’是三大热点。”他建议青年学子:“本科要试错定位,研究生要深耕拓展,把论文写在海岸带上。”

实践团成员仔细研读前沿研究方向

研究所学长演示实验现象

团队成员观察实验室新品种作物

PART.02 实地考察实践

探寻海洋产业发展密码

为深入解析胶东地区高新技术企业在全国地区的核心引领作用,实践团先后走进烟台中集来福士集团、青岛港与“耕海一号”海洋牧场,通过实地考察学习海工装备制造、港口运作与生态养殖模式,对话一线技术人员与管理者,解码海洋产业在科技赋能、生态协同与创新发展中的实践密码,探寻胶东经济圈海洋经济高质量发展的核心路径。

2.1走进中集来福士:

海工装备的“硬核创新”与“青年担当”

7月19日,实践团来到被誉为“中国海工装备制造摇篮”的烟台中集来福士海洋工程有限公司。为精准探寻企业发展密码,实践团提前启动“来福士攻坚计划”,梳理出28个核心问题:“蓝鲸平台如何抵御12级台风?”“LNG船舶改造如何降低蒸发率?”带着这些疑问,成员们在严格的安全培训后进入生产核心区。

在“蓝鲸2号”建造现场,资深工程师张工揭开了其屹立深海的奥秘。他着重介绍了平台底部装备的8个“智能舵桨”及其搭载的国产DP3闭环动力定位系统。“这套系统能实时接收卫星定位信号,并每秒动态调整一次推力,如同为平台精准安装了‘八只稳健的手’。”张工自豪地表示,该系统的卓越性能已在实战中得到验证。2017年“苗柏”台风袭击期间,平台在狂风巨浪中位移仅数米,成功保障了可燃冰试采任务的圆满完成。当被问及平台的深钻能力时,张工给出了令人振奋的答案:“最大钻井深度达15240米,足以穿透地球地壳层。这正是我们承接全球深海能源开发项目的核心底气所在。”

实践团随后转战LNG船舶改造车间,焊接车间主任的讲解让成员们深刻体会到“技术细节决定商业价值”的真谛。他展示了企业自主研发的“殷瓦钢焊接机器人”。该设备将这种特殊合金的焊接误差从人工的0.5毫米大幅压缩至0.1毫米,并将关键部件的废品率从8%显著降低至1.2%,在保障船舶安全性的同时极大提升了建造效率与材料利用率。车间主任拿起一块高性能隔热材料进一步说明:“更为关键的是货物围护系统的整体优化。我们最新改造的LNG运输船,其货物蒸发率(BOR)比市场同类产品低12%。”实践团成员现场算了一笔经济账:仅凭降低蒸发率这一项核心技术,每年就可为客户创造近千万美元的直接经济效益。

与青年员工的座谈让实践团看到了海工行业的人才成长路径。2023年毕业的张工坦言:“当年车企给的薪资比来福士高10%,但我选择这里,因为海工是国家战略刚需。”他分享了面试“突围点”:自费学习三维建模,将课堂设计的钻井平台模型做成可交互3D文件,“企业要的是‘能解决问题’,不是‘能考试’。”

入职未满两年的李工则看重平台成长:“参与‘风电平台’研发接触的都是前沿技术,内部技术论坛能直接向总工程师提问,这种机会比短期高薪更珍贵。”谈及对青年学子的建议,他们异口同声:“别只盯热门行业,要看国家需要;别只练应试能力,要攒项目经验;面试前摸透企业核心业务——你的准备程度,决定被选择的概率。”

船厂中正在建造的钻井平台

设计师张工给团队成员讲解技术核心

青年员工与团队成员分享就业历程

团队成员于中集来福士合影

2.2探访青岛港:

智慧港口的“中国速度”与“工匠传承”

7月20日,实践团抵达山东港口青岛港。这座始建于1892年的百年老港,如今已跃居世界第四大港、中国第二大外贸口岸,114个万吨级深水泊位如蓝色纽带般连接着全球180多个国家和地区的700余个港口。为让考察更具深度,团队提前两周启动“青岛港体系探秘计划”,通过研读《山东港口青岛港年度发展报告》,梳理出港区布局、货运结构等核心数据,形成详细的问题清单。

在负责人王主任的引导下,实践团首先探索了青岛港的运营架构。“港口就像海洋经济的心脏,既连接全球贸易的经脉,又为区域发展输送动能。”王主任的比喻生动形象。通过验证前期调研数据,成员们了解到,青岛港已形成大港、黄岛油港、前湾等五大港区格局,集装箱、原油、铁矿石等货类年吞吐量均超亿吨,其中全自动化码头的智慧化转型成果尤为突出——自主研发的A-TOS与A-ECS系统于2025年5月第十三次刷新世界纪录,桥吊单机效率达62.62自然箱/小时,较欧洲同类码头高出21%,堆场翻倒率降低5.14%。

步入全自动化码头,实践团沉浸式体验了“无人之境”的科技魅力:无人集装箱卡车沿着预设路线精准穿梭,智能桥吊与轨道吊默契配合,将集装箱稳稳吊装至指定位置,偌大的作业现场几乎不见人影。“过去依赖人工指挥,效率受限且误差难控;如今依托智能管控系统,单台桥吊每小时可完成60.2自然箱装卸,整体效率较传统码头提升30%以上。”现场技术人员指着实时数据大屏介绍道。成员们还体验了VR桥吊模拟驾驶,当亲手操控虚拟设备试图将集装箱精准落位时,才真切体会到“3厘米定位误差”要求背后的极致追求。“这不仅是技术的胜利,更是一代代港口人精益求精的体现。”一位成员感慨道。

在“振超效率”展区,全国劳模许振超的故事让实践团深受触动。展板上,“干就干一流,争就争第一”的标语与九破集装箱装卸世界纪录的历程交相辉映,一旁“皮进军创新工作室”的86项技术革新成果,更彰显了“工匠精神”的薪火相传。“港口从‘汗水经济’迈向‘智慧经济’,装备是基础,但核心驱动力是永不停歇的奋斗与创新。”技术人员的话引发强烈共鸣。

与一线技术骨干的对话更让成员们收获颇丰。负责智能调度系统的王工分享了全自动化码头从图纸到现实的艰辛:“2017年试运营时,我们团队连续45天守在现场,每天调试设备到凌晨,只为优化一个算法。当第一艘船顺利靠泊时,大家都激动得跳了起来。”谈及挑战,他坦言技术迭代压力巨大:“从5G到6G的过渡,对设备兼容性、数据传输速度都提出新要求,不学习就会被淘汰。”对于青年学子,他建议:“专业知识很重要,但实践能力更关键。学机械的要懂编程,学计算机的要了解港口设备原理,这种‘跨界能力’在未来会很吃香。”

团队成员前期居家调研青岛港资料

王主任向实践团成员讲解核心技术要点

实践团成员在科技展厅内参观

实践团成员在“振超效率”展厅内参观

成员与王主任进行座谈学习

实践团于青岛港三期自动化码头合影

2.3探秘“耕海一号”:

海洋牧场的“生态智慧”与“融合创新”

7月22日,实践团赴全国首座智能化大型生态海洋牧场综合体“耕海一号”,开启“经略海洋生态新范式”的研学之旅。

在智慧养殖控制中心,实践团被跳动的实时数据震撼:5G与物联网技术让海水温度、盐度等指标实现亚毫秒级反馈,AI投喂系统根据鱼群行为精准下料。“这能减少80%饵料浪费,养殖成活率提升至98%。”技术人员介绍道。移步养殖区,成员们亲手触摸国内首次应用的龟甲网PET网衣,其吨级抗张力性能与超10年使用寿命,展现了材料科技的突破。顶层的930块光伏板与3台风力发电塔组成清洁能源矩阵,年发电量超45万度,“上可发电、下可养鱼”的“光渔互补”模式令人称奇。

“耕海一号”的生态智慧更让实践团印象深刻。李经理指着水下观测设备展示:“这里是‘上层养殖、中层净化、底层循环’的立体生态系统。”上层网箱养殖真鲷、斑石鲷等鱼类,游动形成的水流促进水体交换;中层浮筏悬挂海带、裙带菜,年均净化近万吨海水;底层人工鱼礁为菲律宾蛤仔、刺参等提供栖息地,贝类滤食藻类,刺参充当“海底清道夫”,海星调控种群平衡。“投放的3.7万空方人工鱼礁,让这片‘海底沙漠’重现生机。”李经理的话印证了实践团看到的景象——水下观测镜头里,繁茂的藻类与穿梭的鱼群构成生机盎然的生态图景。

对话中,李经理解密了“耕海一号”的发展密码:技术创新(5G智慧养殖、零排放污水处理)、政策突破(莱山区政府开辟用海审批“绿色通道”)、产业融合(年接待游客15万人次形成“养殖-加工-文旅”闭环)的有机结合。

对围坐的青年学子,张总结合经历给出建议:“学海洋生态的要亲手摸过海带,才懂藻类净化的秘密;搞智能装备的要在台风天守过设备,才明白传感器安装角度的重要性。”他强调:“干这行得有‘双脚踏浪’的韧劲,海洋牧场的未来,藏在你们的实验室笔记和田间地头的脚印里。”

实践团深入人工养殖生态系统

实践团成员学习耕海一号相关器械

实践团成员实操触摸全自动化喂养生物

实践团于“耕海一号”甲板合影

PART.03

走入高校院所

触摸海洋科技前沿脉搏

为深入探寻胶东半岛海洋科教产融合的创新密码,实践团马不停蹄地奔赴哈尔滨工程大学烟台研究院与哈尔滨工业大学(威海)。这两所高校凭借深厚的工科底蕴与前沿的海洋科研实力,在胶东这片蓝色沃土上,持续为海洋科技的自主创新注入澎湃动力,为实践团成员们打开了一扇通往海洋科技前沿的大门。

3.1哈尔滨工程大学烟台研究院:

深海装备的“创新引擎”

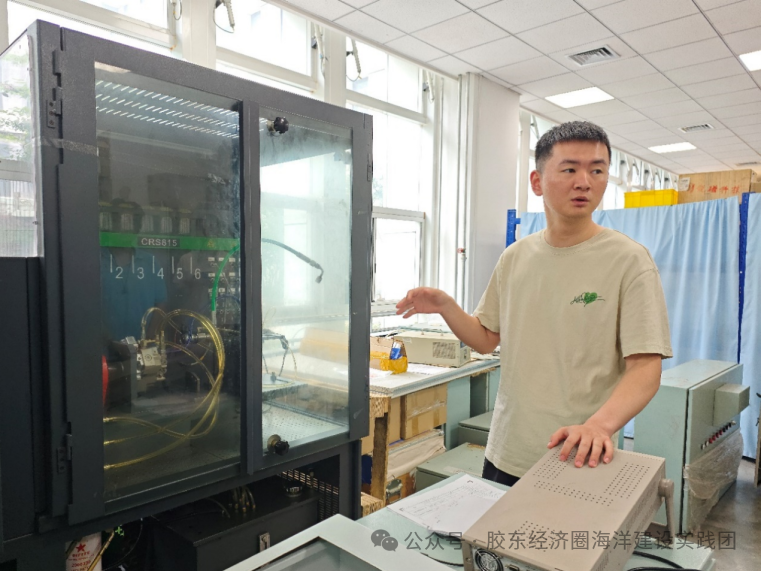

7月23日,实践团踏入哈尔滨工程大学烟台研究院,“打造海洋装备领域创新高地”的醒目标语映入眼帘,彰显着研究院矢志不渝的追求。自扎根胶东以来,研究院便锚定海洋智能装备、深海资源开发、船舶动力系统等核心赛道,已然成长为驱动区域海洋装备产业迭代升级的关键力量。

在船舶动力系统测试平台,一款“低能耗推进装置”成为众人关注的焦点。通过对螺旋桨结构的精心优化,以及动力传输链路的创新改良,该装置成功将船舶能耗降低15%以上,节能效果显著。目前,这一成果已与烟台中集来福士等业内龙头企业达成合作,即将迈入批量生产阶段,有望为整个航运业带来一场绿色节能的变革。实践团成员们纷纷就装置的原理、应用场景等踊跃提问,与科研人员展开热烈探讨。

据研究院负责人透露,近年来,这里承担了国家“十四五”重点研发计划、国防科技工业项目等56项众多国家级课题,省部级项目也多达120余项。同时,研究院收获授权发明专利200余件,多项成果更是填补了国内海洋装备领域的技术空白,成为推动行业进步的“硬核”支撑。

在与柯教授的交流座谈会上,“产学研用”深度融合的成功经验成为讨论的热点。柯教授结合自身经历侃侃而谈:“我们与烟台开发区携手共建了‘海洋装备创新中心’,在这个平台上,企业提出最迫切的技术需求,研究院迅速组建精锐攻关团队,学生也得以直接参与到项目研发的第一线,形成了‘需求—研发—转化—反馈’的高效闭环。”他以“水下焊接机器人精度控制”项目为例,从实验室的理论攻坚,到实际生产现场的应用落地,仅仅耗时8个月,便成功带动合作企业新增产值超2亿元,展现出产学研协同创新的强大效能。

柯教授正在介绍海上风浪模拟装置

博士生向成员介绍某企业定制化量产装置

哈工程教授与实践团同学分享行业前沿发展

实践团成员于哈尔滨工程大学烟台研究院留影

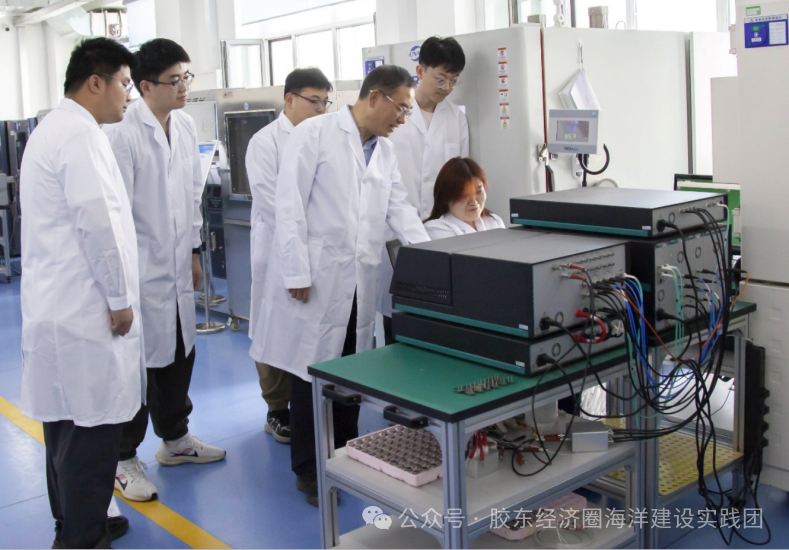

3.2哈尔滨工业大学(威海):

海洋材料与能源的“突破先锋”

7月25日,实践团走进哈尔滨工业大学(威海)的海洋工程材料研究所,一系列看似平凡无奇,实则蕴含高科技含量的材料展品,牢牢吸引住实践团成员们的脚步。其中一块厚度不足1厘米的复合涂层样板,历经数千小时的盐雾腐蚀测试后,依旧完好如初,毫无锈迹。科研人员介绍,这种涂层已成功应用于我国首座深海半潜式钻井平台“深海一号”,有效攻克了长期困扰海洋装备的腐蚀难题,大幅延长了装备的使用寿命,保障了其在深海恶劣环境下的安全稳定运行。成员们纷纷凑近观察,对材料的神奇性能啧啧称奇。

在海洋可再生能源实验室,一台波浪能发电装置正随着模拟海浪的起伏,源源不断地输出电能。实验室的李老师自豪地讲解道:“这套装置实现了重大技术突破,将波浪能转化效率提升至35%,意味着每平方公里海域每年可发电200万千瓦时,足以为一座小型海岛提供稳定的基本用电保障。”成员们还了解到,哈工大(威海)的船舶与海洋工程试验平台,是国内屈指可数的能够模拟台风、巨浪等极端海洋环境的大型科研设施之一,每年为全国数十家企业的深海装备提供严苛的测试服务,助力企业提升产品性能与可靠性。

此外,海洋环境监测团队研发的“岸基雷达+卫星遥感”协同监测系统,已在胶东半岛多个海湾投入使用,实现了对赤潮、溢油等海洋环境风险的实时精准预警,为守护海洋生态安全立下汗马功劳。

李教授与学生分析讨论实验现象

哈工大(威海)博士与实践团同学分享对接企业科研经历

两校师生还围绕河海大学的发展特色与合作前景展开热烈讨论。哈工程烟台研究院的武教授由衷表示:“河海大学在流域治理、水利工程与海洋生态交叉领域的研究成果斐然,尤其是‘流域—河口—海洋’协同治理模型,为我们开展近岸海域污染防治工作提供了全新的思路与方法借鉴。”哈工大(威海)的研究生陈学长也分享了参加河海大学暑期研学营的难忘体验,对河海大学在水利工程与海洋科学深度融合方面的创新举措与显著成效印象深刻。

基于深厚的学术交流基础,两校均明确表达了与河海大学进一步深化合作的强烈意愿。未来,三方计划建立“年度学术论坛+专项联合攻关+学生互访研学”的常态化合作机制,在海洋生态保护、河海联动治理、绿色海洋装备研发等前沿领域开展长期、深入的协作,携手为我国海洋事业的高质量发展贡献智慧与力量。

离开两所高校时,实践团成员们内心久久不能平静。从哈工程烟台研究院的“硬核装备”创新成果,到哈工大(威海)在“关键材料与技术”上的突破,从产学研紧密结合的高效创新模式,到与企业协同创新的生动实践,成员们深刻领悟到,胶东海洋事业的蓬勃发展,离不开高校间这种携手共进、优势互补的协同效应。正如哈工程烟台研究院的李老师所言:“海洋科技的每一次突破,都需要科研人员十年如一日的坚守与钻研,青年一代不仅要在专业领域深耕细作,更要具备开放合作的广阔视野。”

PART.04深入千家万户

播撒海洋保护与发展种子

海洋强国的根基,既在于深海装备的硬核突破,更在于全民海洋意识的觉醒。河海大学胶东经济圈海洋建设实践团深知,只有让海洋保护与发展的理念穿透产业壁垒、走进寻常生活,才能凝聚起共建蓝色家园的磅礴力量。为此,团队从养殖区的生态实践到街头的认知调研,从校园的童趣科普到校企的长效合作,全方位播撒海洋文明的种子,让“爱海、知海、护海”的理念在胶东大地落地生根。

4.1长岛养殖区里的“生态密码”:

科技赋能传统渔业的蜕变

烟台长岛的清晨,咸腥的海风掠过连片的虾池,水面泛起细碎的波光。实践团成员踩着微凉的滩涂,跟随养殖户李师傅走进这片占地百亩的生态养殖区。“以前养虾全凭‘看天吃饭’,水温高了就多撒石灰,虾生病就乱投抗生素,一年下来成活率能到60%就谢天谢地。”李师傅指着虾池旁闪烁的电子屏,上面实时跳动着监测数据,“现在有了这智能监测系统,数据超标就自动报警,该增氧时增氧,该调水时调水,成活率提高到82%,还省下三成饵料。”

在海参养殖区,悬挂于海中的黑色笼具随波轻摇,与传统海底播养模式截然不同。“这叫‘笼养+底播’结合模式,”李师傅掀开笼盖,肥硕的海参在海藻间蠕动,“笼子能防海星、螃蟹这些敌害,每月放回海底让它们摄食天然饵料,这样养出的海参皂苷含量比普通养殖的高15%,收购价每斤能多卖80元。”

与渔民的交谈中,一组组民生数据令人振奋:生态养殖技术推广五年来,当地养殖户年均收入从3.2万元增至4.8万元,年轻一代返乡从业者增长40%;渔民自发成立的“护海队”每周清理近海垃圾,去年协助渔政部门查处违规捕捞12起。“海是咱的饭碗,以前不懂,现在知道护海就是护家。”老渔民王大叔的话,道出了生态保护与经济发展的共生逻辑。这种转变印证了烟台市海洋发展局的数据:长岛海域的渔业资源密度较五年前增长67%,其中三疣梭子蟹的产卵场面积扩大了近一倍。

实践团全员于养殖区合影留念

成员采访长岛养殖区渔民

实践团成员向收购商询问鱼类价格相关问题

4.2街头巷尾的“认知图谱”:

公众海洋意识的现状与突围

“您知道‘蓝碳’指的是什么吗?”在青岛五四广场,实践团成员手持问卷向游客提问。为绘制完整的公众海洋认知画像,团队兵分四路,在青岛八大关、烟台滨海广场、烟台水产市场等区域累计采访100余人,回收有效问卷1500余份,覆盖各年龄、职业、学历层。

调研数据呈现出鲜明的“认知断层”:公众对“乱扔垃圾破坏海洋生态”“伏季休渔保护资源”等基础常识的知晓率达65%,但对“海洋碳汇”“海岸防护带功能”等专业知识的认知率不足30%;18-35岁群体通过短视频获取海洋知识的比例高达70%,但其中42%的受访者承认曾被“吃海带能防辐射”等错误信息误导;沿海居民的保护意识显著领先——80%的渔民能说出“残饵回收”“人工鱼礁”等3种以上护海措施,而内陆游客中这一比例仅为35%。

在烟台水产市场,卖海蛎子(烟台方言,即生蚝)的张大姐对“休渔期从5月到9月”了如指掌,却不知道“红树林能固碳”。实践团成员递上自制的《海洋知识手册》,用市场里的鲜活案例解释:“就像您养海蛎子要清淤,大海也需要红树林这样的‘清道夫’。”手册里“赤潮形成原理”“濒危海洋生物识别”等内容,配上渔民熟悉的场景插图,很快吸引了摊主们围观。三天下来,团队发放手册200余份,现场解答“为什么夏天不能捕幼鱼”“塑料瓶多久能降解”等问题80余次。

“不同群体的知识需求差异明显。”实践团负责人潘悦指出,“渔民需要生态养殖技术,游客想知道如何文明观海,孩子们则偏爱趣味科普。”据此团队设计出“分群体精准科普”方案:为渔民开设“尾水净化技术工作坊”,为游客制作“滨海旅游护海指南”,为儿童开发海洋主题绘本与动画。这种分类施策的思路,与山东省海洋局正在推行的“海洋科普进万家”工程不谋而合,为后续合作埋下伏笔。

实践团成员向青岛八大关风景区附近商贩分发宣传册

实践团成员采访青岛当地小朋友

实践团成员采访外地游客

实践团成员采访青岛常住市民

4.3小学校园里的“蓝色启蒙”:

童心守护海洋的生动实践

“大家见过会‘叠积木’的码头吗?”7月27-28日,烟台芝罘岛小学的阶梯教室里,实践团成员李佳民的话刚落,台下就响起一片惊叹。屏幕上,全自动化码头的红色机械臂灵活转运集装箱,孩子们的眼睛瞪得溜圆:“它们不用睡觉吗?”“能叠到云彩上吗?”

这场“大海洋新胶东”主题宣讲,是实践团专为滨海学校设计的科普课程。芝罘岛小学的“红领巾海洋护卫队”本就小有名气——孩子们周末清理沙滩垃圾、绘制护海手抄报的事迹,曾被《烟台晚报》报道。实践团带来的“海洋科普大礼包”,包含青岛港智能码头模型、“蓝鲸1号”钻井平台拼图、潮汐原理实验套装等教具,刚亮相就引发欢呼。

为让“生态保护”可触可感,“沙滩小卫士”情景游戏登场:孩子们分组扮演“小螃蟹”“渔民”“环保志愿者”,在铺着蓝色桌布的“沙滩”上清理塑料瓶、投放人工鱼礁。“小螃蟹”钻进纸板洞穴喊着“别踩我的家”,“渔民”抽到“休渔期”卡片时主动放下玩具渔网。当志愿者播放威海海岸线修复前后的对比图——裸露滩涂变湿地,候鸟成行飞过——孩子们突然安静下来,一个小女孩轻声说:“我再也不乱扔垃圾了。”

芝罘岛小学的陶老师感慨:“你们带来的不只是知识,更是‘海洋情怀’。当孩子们为家乡的港口、牧场自豪时,守护海洋就成了心底的劲儿。”实践团还与学校约定,将“红领巾海洋护卫队”的活动升级为“海小卫士成长计划”,定期派志愿者指导孩子们开展近海水质监测、海洋生物观察等实践活动。

实践团在芝罘岛小学进行科普宣讲

实践团与同学们提问互动

同学们认真听讲

实践团成员与同学们合影留念

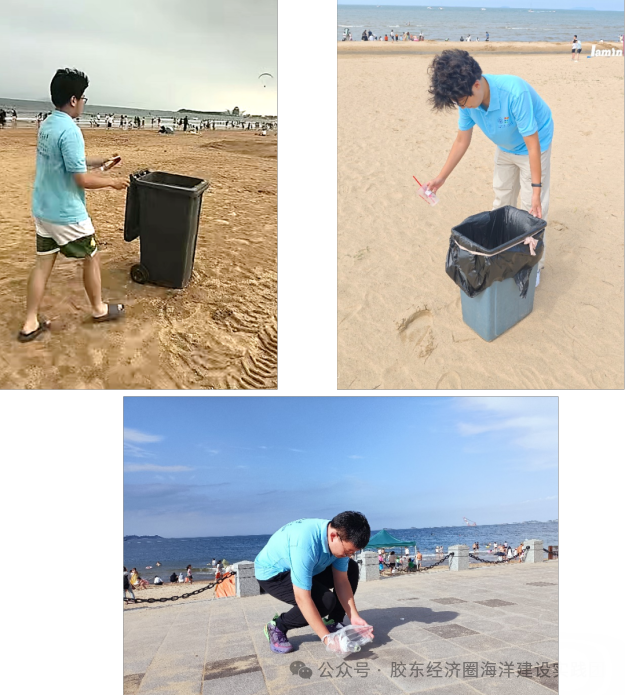

4.4海岸保护任重道远:

海岸带垃圾清理专项行动

实践团特别组织了海岸带垃圾清理专项行动,以实际行动践行海洋生态保护理念。成员们身着统一志愿标识服装,携带分类垃圾袋、拾物夹等工具,在烟台滨海区域展开系统性清理。针对潮汐冲刷残留的塑料瓶、泡沫碎片、生活垃圾及礁石缝隙中的隐蔽污染物,团队采用“分区负责、分类收集”模式,对近 1.5 公里岸线进行排查,累计清理各类海洋垃圾 12 袋,并按可回收物、其他垃圾等类别规范投放至指定回收点。

清理过程中,不少晨练的市民驻足观看,有几位老人还主动加入帮忙。“年轻人带头做实事,我们也该出份力。”参与清理的张大爷说道。实践团成员顺势向围观群众发放海洋保护手册,讲解 “微塑料对海洋生物的危害”“垃圾分类对海岸带保护的意义” 等知识。

此次行动既是对“全民爱海、科学用海”理念的生动践行,也成为连接学习与行动的重要纽带。实践团负责人表示,将把清理过程中发现的“垃圾来源集中区”、“易堆积时段” 等观察结果写入调研报告,为地方治理提供参考,让护海行动持续延伸。

实践团成员在海岸线上清理垃圾

4.5实践基地的“长效之约”:

校企协同培育海洋人才

7月29日,随着红绸落下,“河海大学大学生社会实践基地”牌匾在环宇公司会议厅亮相。这家获英国劳氏、美国ABS等十余国船级社认可的企业,年检验船舶超千艘次,是胶东船舶检验的标杆。此次签约,标志着实践团的海洋保护行动有了长期支点。

在李总带领下,实践团走进船舶检验档案管理中心与模拟检验现场。档案中心通过数字化系统快速调取船舶资料,展现从纸质存档到智能管理的升级;模拟现场还原船舶关键区域,验船师演示结构检查、设备评估等流程,讲解隐患识别技巧,让成员直观感受工作的严谨专业。

模拟检验现场更让成员们震撼:验船师正在对船体模型进行“无损检测”,用超声波探头扫描焊缝,屏幕上实时显示内部结构图像。“看这里,”验船师指着一处微小的灰度变化,“这就是0.2毫米的裂纹,不及时处理可能导致断板。”实践团成员张浩边记边问,他的笔记本上很快画满了检验流程示意图:“这些实操细节,课本里可学不到。”

签约后的座谈会上,李总抛出的“新能源船舶检验难题”引发热议:“电池舱防火标准、氢燃料泄漏检测,这些都是新课题。”李总频频提出:“行业的进步需要高校智慧!”

李总经理在实践基地协议上签字

实践团向环宇(烟台)船舶检验有限公司授牌

05

实践总结

此次胶东之行,对河海大学胶东经济圈海洋建设实践团的青年学子而言,不仅是一次地理空间上的探索,更是一场以专业视角解码海洋强国战略落地实践的深度研学。从山东海事局那覆盖“一局多点、全域覆盖”的智慧监管网络、到中科院烟台海岸带研究所实验室里海岸带生态修复新方案;从青岛港全自动化码头“无人之境”刷新世界纪录、到中集来福士“蓝鲸2号”直抵地球地壳层、从“耕海一号”海洋牧场“上层养殖、中层净化、底层循环”的立体生态系统;到哈工程烟台研究院的水下无人潜航器探秘5000米深海、哈工大(威海)的防腐涂层守护“深海一号”;从烟台长岛养殖区渔民操作水质监测仪记录海参生长数据,到芝罘岛小学课堂上“沙滩小卫士”游戏传递的生态理念……实践团的足迹遍布胶东海洋经济的全链条,全方位、多维度地触摸到了这片海域跳动的经济脉搏与生态呼吸。

在与海事人员、科研专家、企业工程师、渔民百姓的深度对话中,团队成员在实践中深刻认识到:海洋强国的建设从来不是孤立的技术突破,而是一场制度创新、科技研发、生态保护、产业融合与公众参与的系统工程。它需要山东海事局“零待时”通关这样的机制创新来激活效率,需要中科院海岸带研究所“蓝碳经济”这样的前沿研究来拓展维度,需要“耕海一号”“光渔互补”这样的模式创新来平衡生态与经济,更需要芝罘岛小学孩子们画下的“护海蓝图”来培育根基。

“大海洋 新胶东” 胶东经济圈海洋建设实践团将以此次实践为起点,把实践中汲取的智慧转化为学业精进的动力,持续追踪参与胶东海洋发展的新动态——或许是参与下一代深海潜航器的研发,或许是优化海洋牧场的生态循环模型,或许是走进更多校园播撒海洋保护的种子……以河海智慧为笔,以青年力量为墨,争做新时代海工人。

“海洋的未来,既藏在钻井平台的焊点里,也藏在孩童捡起的塑料瓶中。当科研人员的创新、渔民的坚守、学子的热忱、孩童的纯真汇聚成合力,这片蔚蓝才能持续澎湃。”

——团队负责人潘悦

“实践中我深感团队配合重要性,团队成员的默契配合是我们顺利开展实践的基石。面对剪辑视频等多种工作,没有团队成员的相互配合,个人是难以完成的。”

——团队成员唐乐为

“从一开始的山东海事局、中科院的实验室,到后来去实地参观青岛港、中集来福士、耕海一号,我真切地感觉到我距离海洋的距离越发地近了。作为一个从海边长大的孩子,我好像又见到了海洋的另一面。同时我所负责的工作也让我受益颇多,特别在总结视频剪辑的过程中,我遇到了种种困难,但经过十几个日夜的学习处理与一遍遍的修改后,也算是取得自己比较满意的结果。”

——团队成员张浩

“在胶东经济圈海洋建设实践中,我对港口海岸与近海工程专业有了立体认知。中科院海岸研究院让我懂工程需兼顾可持续发展,山东海事局展现安全核心地位,来福士船厂、青岛自动化码头颠覆传统印象。“耕海一号”及高校科研氛围点燃热情。我明白专业使命是用技术守护海疆、服务海洋经济,未来会扎实学习,连接理论与实践。”

——团队成员宋宇濠