YMG全媒体记者 信召红 通讯员 林宏岩 摄影报道

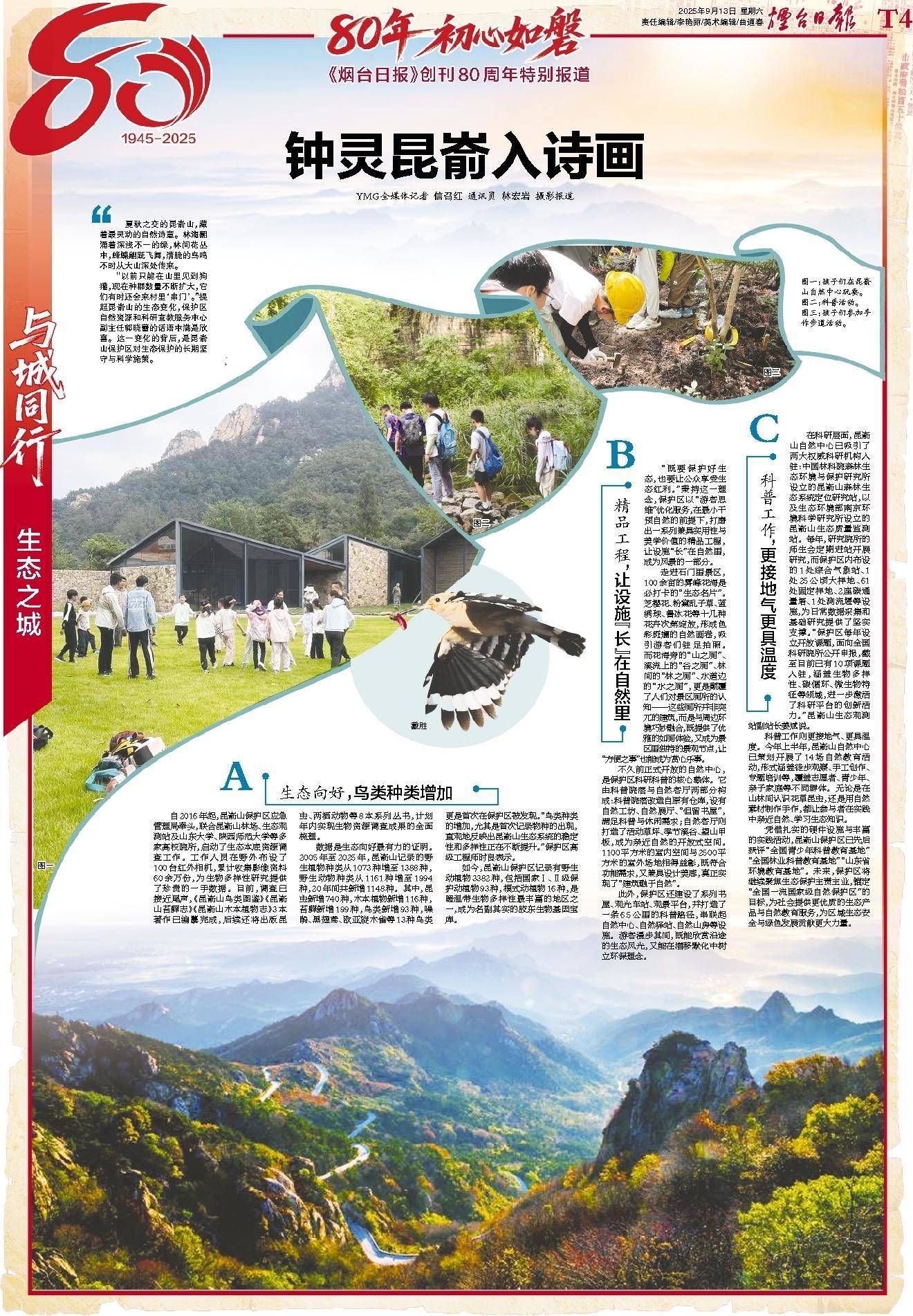

夏秋之交的昆嵛山,藏着最灵动的自然诗意。林海翻涌着深浅不一的绿,林间花丛中,蜂蝶翩跹飞舞,清脆的鸟鸣不时从大山深处传来。

“以前只能在山里见到狗獾,现在种群数量不断扩大,它们有时还会来村里‘串门’。”提起昆嵛山的生态变化,保护区自然资源和科研宣教服务中心副主任郭晓蕾的话语中满是欣喜。这一变化的背后,是昆嵛山保护区对生态保护的长期坚守与科学施策。

生态向好,鸟类种类增加

自2016年起,昆嵛山保护区应急管理局牵头,联合昆嵛山林场、生态观测站及山东大学、陕西师范大学等多家高校院所,启动了生态本底资源调查工作。工作人员在野外布设了100台红外相机,累计收集影像资料60余万份,为生物多样性研究提供了珍贵的一手数据。目前,调查已接近尾声,《昆嵛山鸟类图鉴》《昆嵛山苔藓志》《昆嵛山木本植物志》3本著作已编纂完成,后续还将出版昆虫、两栖动物等8本系列丛书,计划年内实现生物资源调查成果的全面梳理。

数据是生态向好最有力的证明。2005年至2025年,昆嵛山记录的野生植物种类从1073种增至1388种,野生动物种类从1161种增至1994种,20年间共新增1148种。其中,昆虫新增740种,木本植物新增116种,苔藓新增199种,鸟类新增93种,噪鹃、黑翅鸢、欧亚旋木雀等13种鸟类更是首次在保护区被发现。“鸟类种类的增加,尤其是首次记录物种的出现,直观地反映出昆嵛山生态系统的稳定性和多样性正在不断提升。”保护区高级工程师时良表示。

如今,昆嵛山保护区记录有野生动植物3382种,包括国家Ⅰ、Ⅱ级保护动植物93种,模式动植物16种,是暖温带生物多样性最丰富的地区之一,成为名副其实的胶东生物基因宝库。

精品工程,让设施“长”在自然里

“既要保护好生态,也要让公众享受生态红利。”秉持这一理念,保护区以“游客思维”优化服务,在最小干预自然的前提下,打磨出一系列兼具实用性与美学价值的精品工程,让设施“长”在自然里,成为风景的一部分。

走进石门里景区,100余亩的雾峰花海是必打卡的“生态名片”。芝樱花、粉黛乱子草、蓝绣球、鲁冰花等十几种花卉次第绽放,形成色彩斑斓的自然画卷,吸引游客们驻足拍照。而花海旁的“山之厕”、溪流上的“谷之厕”、林间的“林之厕”、水道边的“水之厕”,更是颠覆了人们对景区厕所的认知——这些厕所并非突兀的建筑,而是与周边环境巧妙融合,既提供了优雅的如厕体验,又成为景区里独特的景观节点,让“方便之事”也能成为赏心乐事。

不久前正式开放的自然中心,是保护区科研科普的核心载体。它由科普院落与自然客厅两部分构成:科普院落改造自原有仓库,设有自然工坊、自然展厅、“但留书屋”,满足科普与休闲需求;自然客厅则打造了活动草坪、季节溪谷、望山甲板,成为亲近自然的开放式空间。1100平方米的室内空间与2500平方米的室外场地相得益彰,既符合功能需求,又兼具设计美感,真正实现了“建筑融于自然”。

此外,保护区还建设了系列书屋、观光车站、观景平台,并打造了一条6.5公里的科普路径,串联起自然中心、自然驿站、自然山房等设施。游客漫步其间,既能欣赏沿途的生态风光,又能在潜移默化中树立环保理念。

科普工作,更接地气更具温度

在科研层面,昆嵛山自然中心已吸引了两大权威科研机构入驻:中国林科院森林生态环境与保护研究所设立的昆嵛山森林生态系统定位研究站,以及生态环境部南京环境科学研究所设立的昆嵛山生态质量监测站。每年,研究院所的师生会定期进站开展研究,而保护区内布设的1处综合气象站、1处25公顷大样地、61处固定样地、2座碳通量塔、1处测流堰等设施,为日常数据采集和基础研究提供了坚实支撑。“保护区每年设立开放课题,面向全国科研院所公开申报,截至目前已有10项课题入驻,涵盖生物多样性、碳循环、微生物特征等领域,进一步激活了科研平台的创新活力。”昆嵛山生态观测站副站长姜斌说。

科普工作则更接地气、更具温度。今年上半年,昆嵛山自然中心已策划开展了14场自然教育活动,形式涵盖徒步观察、手工创作、专题培训等,覆盖志愿者、青少年、亲子家庭等不同群体。无论是在山林间认识花草昆虫,还是用自然素材制作手作,都让参与者在实践中亲近自然、学习生态知识。

凭借扎实的硬件设施与丰富的实践活动,昆嵛山保护区已先后获评“全国青少年科普教育基地”“全国林业科普教育基地”“山东省环境教育基地”。未来,保护区将继续聚焦生态保护主责主业,锚定“全国一流国家级自然保护区”的目标,为社会提供更优质的生态产品与自然教育服务,为区域生态安全与绿色发展贡献更大力量。

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟 山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比

山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比 2000余名民间艺人齐聚

2000余名民间艺人齐聚 以新姿态奔赴新征程

以新姿态奔赴新征程