YMG全媒体记者 张孙小娱 通讯员 王月光 李佳明 摄影报道

在烟台跨越世纪的年轮里,藏着一段关于“光明”与“温暖”的动人叙事。它见证了港城挣脱暗夜、奔赴光明的峥嵘岁月,承载着城市从开埠渔村迈向万亿之城的坚实足迹——这便是位于芝罘西郊的烟台发电厂,一个与港城共生共荣、为幸福持续供能的温暖符号。

从1913年烟台山下亮起第一盏民族工业电灯,到1999年首次实现直接供热到户;从战火中保卫城市光明的坚守,到新时代引领绿色转型的突破,这座走过112年的百年老厂,始终怀揣着“点亮一盏灯,赋能一座城”的初心,将自身发展嵌入城市脉络,用源源不断的光与热,助推着烟台从近代工业萌芽走向现代化国际滨海城市的蝶变。

一灯启城

点燃近代工业的燎原之火

19世纪末的烟台,虽为山东最早开埠的城市之一,夜晚却仍被煤油灯的微光笼罩。1913年,爱国商人张润暄、王子雍怀揣“实业救国”理想,联络政记轮船公司等商号,投资10万银元创办了“生明电灯股份有限公司”,这便是烟台发电厂的前身。“生明”两字取自唐代诗人张九龄《望月怀远》中的“海上生明月”,既饱含对光明的向往,更寄托着民族工业的希望。次年5月1日,位于华丰街南的发电所正式投产,两台英制100千瓦蒸汽发电机发出的电首批点亮了6928盏电灯,覆盖中外商号与居民住所。这束穿越百年的光,不仅终结了烟台“油烛照明”的历史,更点燃了山东民族工业的第一簇星火。

民国初期,烟台工商业渐兴,张裕葡萄酒厂、烟台造钟厂等企业陆续崛起,对电力的需求日益迫切。1923年,生明电灯公司从英国引进500千瓦蒸汽发电机组,并聘请德国技师鲍姆戛特纳任总工程师,改进生产工艺,系列举措让发电效率大幅提升。到1924年,发电所已能实现24小时不间断供电,首批28家工业企业接入电网,烟台近代工业的发展迎来了“电力引擎”。

然而这来之不易的“光明”,却在1938年戛然而止。1月30日,3000多名日军由青岛出发,沿烟青公路北犯烟台。2月2日,日本关东军出动6艘军舰和2艘商船,由大连港出发,从海路配合青岛日军向烟台进犯。侵略军入城后,迅速占领了电话局、邮政局等重要设施场所,其中也包括发电所。他们将生明电灯公司更名为芝罘电业股份有限公司,由日本人担任董事长和常务理事,强行控制发电所,光明的火种在此刻蒙尘。

但烟电人从未屈服:1945年8月,日军败退之际,妄图炸毁发电所破坏烟台工业根基。王学田等一众厂内工人毅然坚守阵地,严格管控了厂内的日本技师,从源头上阻断敌人的破坏企图。同时,紧密配合地下党员周崇仁、曹占一发起工人武装起义,保障了全市的安全供电。烟台首次解放以后,发电所正式更名为“烟台电力公司”。面对战后设备残破、物资匮乏的困境,厂内职工们募集2227万北海币投入设备修复工作,让熄灭已久的电灯重新点亮街巷。1948年,烟台二次解放,烟台电力公司仅用一个月的时间便完成了设备检修与调试,全面恢复供电,为新中国成立后城市的全面复苏与发展奠定了坚实的能源基础。

能源脊梁

托举城市发展的腾飞之路

新中国的成立,让烟台这座承载着民族工业记忆的老厂,迎来了脱胎换骨的新生。第一个五年计划时期,烟台工农业生产发展迅速,对电力的需求与日俱增。1957年9月,在芝罘西郊只楚村的荒土上,烟台发电厂新厂一期工程正式破土动工。两台2500千瓦汽轮发电机组的落地生根,为城市的发展注入了关键动能。此后十余年间,电厂趁热打铁推进四期、五期工程建设,企业总装机容量已达12.86万千瓦,供电范围从烟台市区不断向外辐射,延伸至周边县区,成为支撑胶东地区经济发展的“能源脊梁”。

改革开放的春风吹拂神州大地,1984年,烟台获批全国首批沿海开放城市,为烟台发电厂带来了“敢为人先”的转型机遇。烟台发电厂敏锐捕捉政策红利,果断引进外(港)资建设两台10万千瓦机组,一举开创了山东省合资办电的先河。在机组选型的关键阶段,厂领导班子着眼城市长远发展,将目光锁定在兼具发电与供热功能的热电联产机组上。彼时国内该类机组数量稀少,且进口设备价格高昂,远超外资预算。就在一筹莫展之际,厂内得知“北京东郊热电厂将一台从苏联进口10万千瓦凝气机组改造为供热机组”的成功案例,当即组织技术人员深入研究、反复论证,最终成功完成两台供热机组的改造与落地,为日后烟台城区集中供热体系的搭建,埋下了至关重要的“伏笔”。

这份前瞻性的布局,在1999年12月28日迎来了成果落地的时刻——烟台500热力网一期工程正式竣工,30万平方米居民区率先接入集中供暖管网。当温热的暖流顺着管道缓缓涌入千家万户时,烟台市民终于告别了“寒冬里扛着煤块爬楼梯、倒完煤灰满手黑,炉膛添火呛得咳嗽、窗台落满煤灰”的艰难岁月。“500供热真是彻底改变了咱烟台人的冬天!”家住凤凰台小区的李大爷,作为首批享受到集中供暖的用户回忆道,“2000年前后新开的楼盘,只要宣传页上印着‘500供热’字样,就会比一般楼盘销量高!”这几句朴素的感慨,道出了千万烟台人从“盼温暖”到“享温暖”的幸福变迁,也映照着电厂与城市民生的深度绑定。

为了让更多市民拥抱暖冬,烟台发电厂并未停下脚步。此后数年里,电厂持续加码供热能力建设,陆续建成三台16万千瓦的热电联产机组,将温暖的触角不断地向城市各个角落延伸——从芝罘区核心的毓璜顶片区,到新兴发展的莱山区域,供热版图在日复一日的建设中稳步扩大。曾经“围炉缩手、裹被御寒”的老旧记忆渐渐淡去,“冬日暖居”成为烟台市民生活中习以为常的幸福图景。

绿色蝶变

引领能源革命的港城样板

进入21世纪,“低碳发展”成为时代的重要命题,烟台发电厂再次勇立潮头,开启了从传统火电向绿色能源的战略转型。2004年6月,在多数火电企业仍专注于传统业务时,烟台发电厂以超前眼光成立了胶东风电筹建处,成为山东省内首家跨界转型的火电企业。历经两年攻坚,成功建成全国首个兆瓦级风场——荣成东楮岛风电场,书写了传统能源企业绿色转型的崭新一页。此后,莱州、牟平、乳山等6个风电场接连落地,一条横贯胶东半岛的绿色能源走廊蔚然成形。

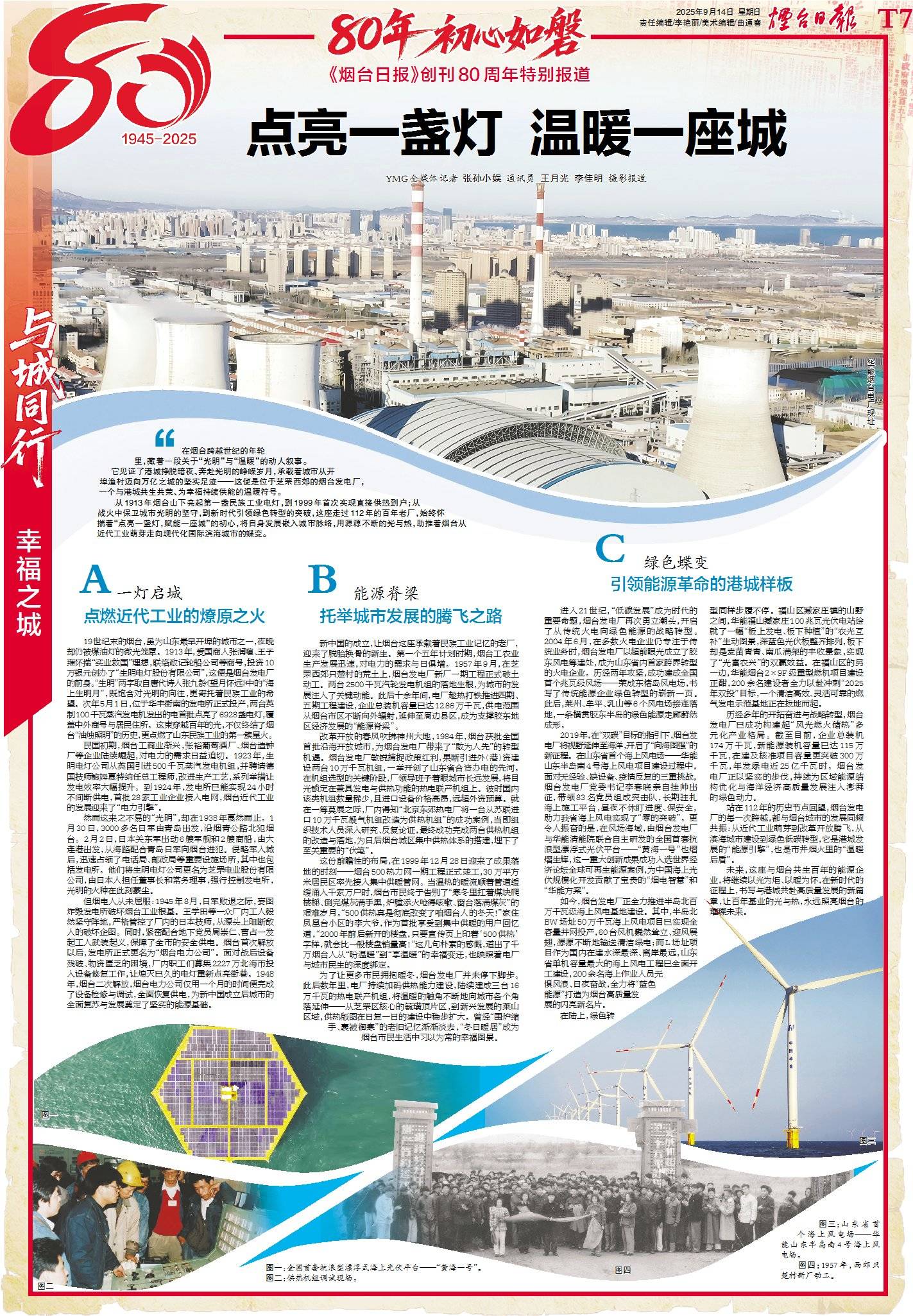

2019年,在“双碳”目标的指引下,烟台发电厂将视野延伸至海洋,开启了“向海图强”的新征程。在山东省首个海上风电场——华能山东半岛南4号海上风电项目建设过程中,面对无经验、缺设备、疫情反复的三重挑战,烟台发电厂党委书记李春晓亲自挂帅出征,带领83名党员组成突击队,长期驻扎海上施工平台,昼夜不休盯进度、保安全,助力我省海上风电实现了“零的突破”。更令人振奋的是,在风场海域,由烟台发电厂与华能清能院联合自主研发的全国首套抗浪型漂浮式光伏平台——“黄海一号”也熠熠生辉,这一重大创新成果成功入选世界经济论坛全球可再生能源案例,为中国海上光伏规模化开发贡献了宝贵的“烟电智慧”和“华能方案”。

如今,烟台发电厂正全力推进半岛北百万千瓦级海上风电基地建设。其中,半岛北BW场址50万千瓦海上风电项目已实现全容量并网投产,60台风机巍然耸立、迎风展翅,源源不断地输送清洁绿电;而L场址项目作为国内在建水深最深、离岸最远,山东省单机容量最大的海上风电工程已全面开工建设,200余名海上作业人员无惧风浪、日夜奋战,全力将“蓝色能源”打造为烟台高质量发展的闪亮新名片。

在陆上,绿色转型同样步履不停。福山区臧家庄镇的山野之间,华能福山臧家庄100兆瓦光伏电站绘就了一幅“板上发电、板下种植”的“农光互补”生动图景,深蓝色光伏板整齐排列,板下却是麦苗青青、南瓜满架的丰收景象,实现了“光富农兴”的双赢效益。在福山区的另一边,华能烟台2×9F级重型燃机项目建设正酣,200余名建设者全力以赴冲刺“2025年双投”目标,一个清洁高效、灵活可靠的燃气发电示范基地正在拔地而起。

历经多年的开拓奋进与战略转型,烟台发电厂已成功构建起“风光燃火储热”多元化产业格局。截至目前,企业总装机174万千瓦,新能源装机容量已达115万千瓦,在建及核准项目容量更突破300万千瓦,年发绿电近25亿千瓦时。烟台发电厂正以坚实的步伐,持续为区域能源结构优化与海洋经济高质量发展注入澎湃的绿色动力。

站在112年的历史节点回望,烟台发电厂的每一次跨越,都与烟台城市的发展同频共振:从近代工业萌芽到改革开放腾飞,从滨海城市建设到绿色低碳转型,它是港城发展的“能源引擎”,也是市井烟火里的“温暖后盾”。

未来,这座与烟台共生百年的能源企业,将继续以光为炬、以暖为怀,在新时代的征程上,书写与港城共赴高质量发展的新篇章,让百年基业的光与热,永远照亮烟台的璀璨未来。

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟 山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比

山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比 2000余名民间艺人齐聚

2000余名民间艺人齐聚 以新姿态奔赴新征程

以新姿态奔赴新征程