YMG全媒体记者 徐峰 通讯员 孙艳 周媛媛 摄影报道

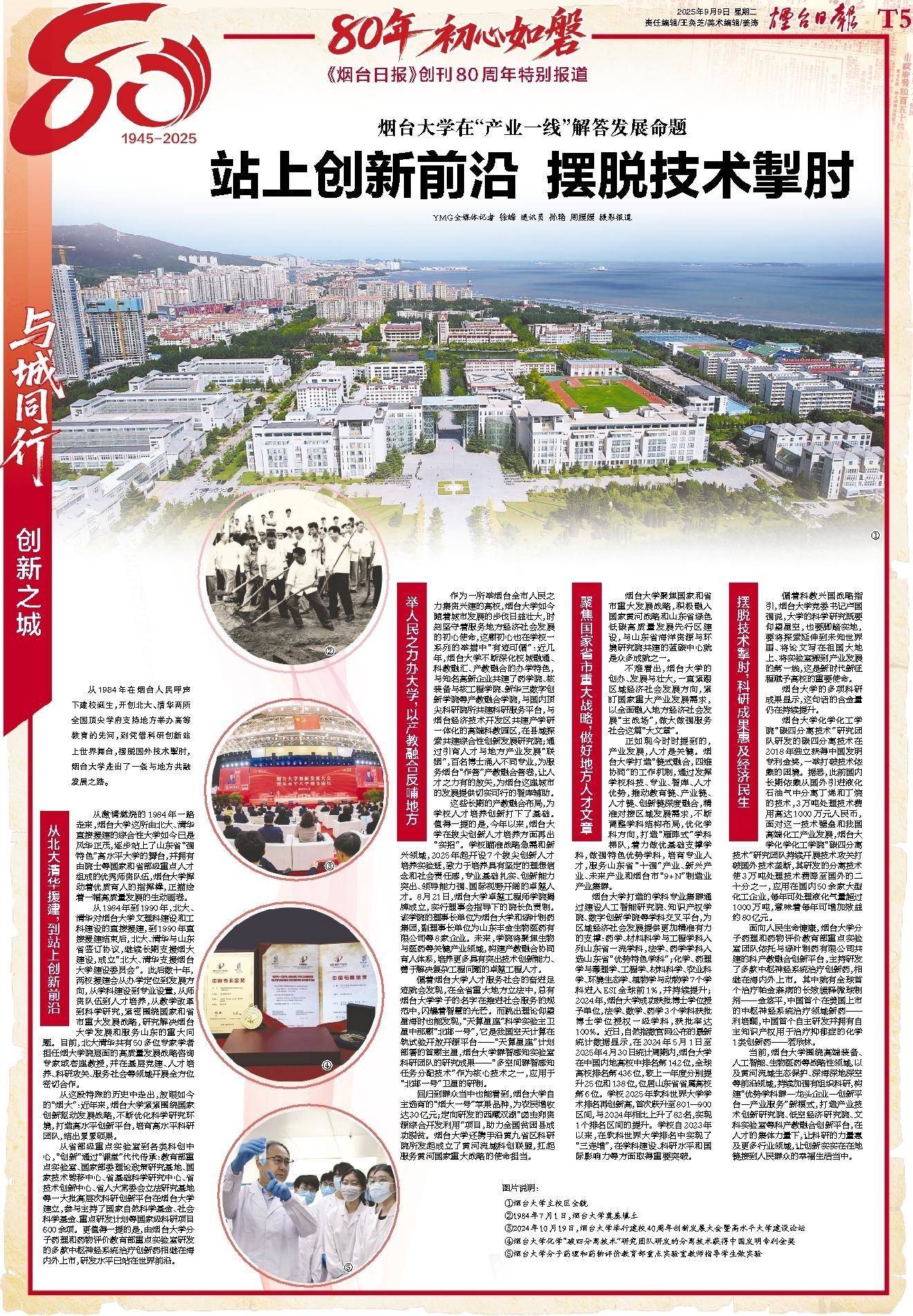

从1984年在烟台人民呼声下建校诞生,开创北大、清华两所全国顶尖学府支持地方举办高等教育的先河,到凭借科研创新站上世界舞台,摆脱国外技术掣肘,烟台大学走出了一条与地方共融发展之路。

从北大清华援建,到站上创新前沿

从激情燃烧的1984年一路走来,烟台大学这所由北大、清华直接援建的综合性大学如今已是风华正茂,逐步站上了山东省“强特色”高水平大学的舞台,并拥有由院士等国家和省部级重点人才组成的优秀师资队伍,烟台大学挥动着优质育人的指挥棒,正描绘着一幅高质量发展的生动画卷。

从1984年到1990年,北大、清华对烟台大学文理科建设和工科建设的直接援建,到1990年直接援建结束后,北大、清华与山东省签订协议,继续长期支援烟大建设,成立“北大、清华支援烟台大学建设委员会”。此后数十年,两校援建会从办学定位到发展方向,从学科建设到专业设置,从师资队伍到人才培养,从教学改革到科学研究,紧密围绕国家和省市重大发展战略,研究解决烟台大学发展和服务山东的重大问题。目前,北大清华共有50多位专家学者担任烟大学院层面的高质量发展战略咨询专家或客座教授,并在基层党建、人才培养、科研攻关、服务社会等领域开展全方位密切合作。

从这段特殊的历史中走出,放眼如今的“烟大”:近年来,烟台大学紧紧围绕国家创新驱动发展战略,不断优化科学研究环境,打造高水平创新平台,培育高水平科研团队,结出累累硕果。

从省部级重点实验室到各类科创中心,“创新”通过“课堂”代代传承:教育部重点实验室、国家部委理论政策研究基地、国家技术转移中心、省基础科学研究中心、省技术创新中心、省人大常委会立法研究基地等一大批高层次科研创新平台在烟台大学建立,参与主持了国家自然科学基金、社会科学基金、重点研发计划等国家级科研项目600余项。更值得一提的是,由烟台大学分子药理和药物评价教育部重点实验室研发的多款中枢神经系统治疗创新药相继在海内外上市,研发水平已站在世界前沿。

摆脱技术掣肘,科研成果惠及经济民生

循着科教兴国战略指引,烟台大学党委书记卢国强说,大学的科学研究既要仰望星空,也要脚踏实地,要将探索延伸到未知世界里、将论文写在祖国大地上、将实验室搬到产业发展的第一线,这是新时代新征程赋予高校的重要使命。

烟台大学的多项科研成果显示,这句话的含金量仍在持续提升。

烟台大学化学化工学院“碳四分离技术”研究团队研发的碳四分离技术在2018年独立获得中国发明专利金奖,一举打破技术依赖的困境。据悉,此前国内长期依赖从国外引进液化石油气中分离丁烯和丁烷的技术,3万吨处理技术费用高达1000万元人民币,面对这一技术壁垒和我国高端化工产业发展,烟台大学化学化工学院“碳四分离技术”研究团队持续开展技术攻关打破国外技术垄断,其研发的分离技术使3万吨处理技术费降至国外的二十分之一,应用在国内50余家大型化工企业,每年可处理液化气量超过1000万吨,意味着每年可增加效益约80亿元。

面向人民生命健康,烟台大学分子药理和药物评价教育部重点实验室团队依托与绿叶制药有限公司共建的科产教融合创新平台,主持研发了多款中枢神经系统治疗创新药,相继在海内外上市。其中就有全球首个治疗帕金森病的长效缓释微球制剂——金悠平,中国首个在美国上市的中枢神经系统治疗领域新药——利培酮,中国首个自主研发并拥有自主知识产权用于治疗抑郁症的化学1类创新药——若欣林。

当前,烟台大学围绕高端装备、人工智能、生物医药等战略性领域,以及黄河流域生态保护、深海深地深空等前沿领域,持续加强有组织科研,构建“优势学科群—龙头企业—创新平台—产业服务”新模式,打造产业技术创新研究院、低空经济研究院、文科实验室等科产教融合创新平台,在人才的集体力量下,让科研的力量惠及更多行业领域,让创新实实在在地链接到人民群众的幸福生活当中。

举人民之力办大学,以产教融合反哺地方

作为一所举烟台全市人民之力集资兴建的高校,烟台大学如今随着城市发展的步伐日益壮大,时刻坚守着服务地方经济社会发展的初心使命,这颗初心也在学校一系列的举措中“有迹可循”:近几年,烟台大学不断深化校城融通、科教融汇、产教融合的办学特色,与知名高新企业共建了药学院、核装备与核工程学院、新华三数字创新学院等产教融合学院,与国内顶尖科研院所共建科研服务平台,与烟台经济技术开发区共建产学研一体化的高端科教园区,在县域探索共建综合性创新发展研究院;通过引育人才与地方产业发展“联姻”,百名博士涌入不同专业,为服务烟台“作答”产教融合答卷,让人才之力有的放矢,为烟台这座城市的发展提供切实可行的智库辅助。

这些长期的产教融合布局,为学校人才培养创新打下了基础。值得一提的是,今年以来,烟台大学在拔尖创新人才培养方面再出“实招”。学校瞄准战略急需和新兴领域,2025年起开设7个拔尖创新人才培养实验班,致力于培养具有坚定的理想信念和社会责任感,专业基础扎实、创新能力突出、领导能力强、国际视野开阔的卓越人才。8月21日,烟台大学卓越工程师学院揭牌成立,实行理事会指导下的院长负责制。该学院的理事长单位为烟台大学和绿叶制药集团,副理事长单位为山东丰金生物医药有限公司等8家企业。未来,学院将聚焦生物与医药等关键产业领域,构建产教融合协同育人体系,培养更多具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的卓越工程人才。

循着烟台大学人才服务社会的奋进足迹就会发现,在全省重大地方立法中,总有烟台大学学子的名字在推进社会服务的规范中,闪耀着智慧的光芒。而跳出理论仰望星海时也能发现,“天算星座”科学实验主卫星中那颗“北邮一号”,它是我国空天计算在轨试验开放开源平台——“天算星座”计划部署的首颗主星,烟台大学群智感知实验室科研团队的研究成果——“多空间群智感知任务分配技术”作为核心技术之一,应用于“北邮一号”卫星的研制。

回归到群众当中也能看到,烟台大学自主选育的“烟大一号”苹果品种,为农民增收达30亿元;定向研发的西藏双湖“卤虫卵资源综合开发利用”项目,助力全国贫困县成功脱贫。烟台大学还携手沿黄九省区科研院所发起成立了黄河流域科创联盟,扛起服务黄河国家重大战略的使命担当。

聚焦国家省市重大战略,做好地方人才文章

烟台大学聚焦国家和省市重大发展战略,积极融入国家黄河战略和山东省绿色低碳高质量发展先行区建设,与山东省海洋资源与环境研究院共建的蓝碳中心就是众多成就之一。

不难看出,烟台大学的创办、发展与壮大,一直紧跟区域经济社会发展方向,紧盯国家重大产业发展需求,以全面融入地方经济社会发展“主战场”,做大做强服务社会这篇“大文章”。

正如现今时时提到的,产业发展,人才是关键。烟台大学打造“链式融合,四维协同”的工作机制,通过发挥学校科技、专业、智库、人才优势,推动教育链、产业链、人才链、创新链深度融合,精准对接区域发展需求,不断调整学科结构布局,优化学科方向,打造“雁阵式”学科梯队,着力做优基础支撑学科,做强特色优势学科,培育专业人才,服务山东省“十强”产业、新兴产业、未来产业和烟台市“9+N”制造业产业集群。

烟台大学打造的学科专业集群通过建设人工智能研究院、知识产权学院、数字创新学院等学科交叉平台,为区域经济社会发展提供更加精准有力的支撑:药学、材料科学与工程学科入列山东省一流学科,法学、药学学科入选山东省“优势特色学科”;化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学、农业科学、环境生态学、植物学与动物学7个学科进入ESI全球前1%,并持续提升;2024年,烟台大学成功获批博士学位授予单位,法学、数学、药学3个学科获批博士学位授权一级学科,获批率达100%。近日,自然指数官网公布的最新统计数据显示,在2024年5月1日至2025年4月30日统计周期内,烟台大学在中国内地高校中排名第142位,全球高校排名第436位,较上一年度分别提升25位和138位,位居山东省省属高校第6位。学校2025年软科世界大学学术排名再创新高,首次跃升至801—900区间,与2024年相比上升了82名,实现1个排名区间的提升。学校自2023年以来,在软科世界大学排名中实现了“三连增”,在学科建设、科研水平和国际影响力等方面取得重要突破。

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟

2020年全国“放鱼日”同步增殖放流活动在烟 山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比

山东滑雪高手汇聚“雪窝”烟台 赛场飞驰比 2000余名民间艺人齐聚

2000余名民间艺人齐聚 以新姿态奔赴新征程

以新姿态奔赴新征程